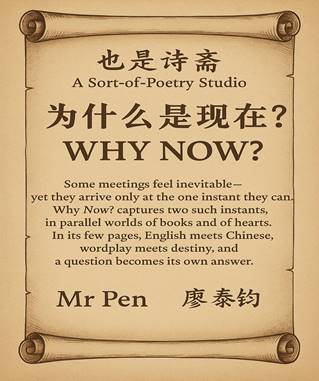

也是诗斋

A Sort-of-Poetry Studio

为什么是现在?

英文原著 Why Now?

廖泰鈞

汉文译版: DeepSeek

汉译版整理:

廖泰鈞

上

他是她的救星,也是她的ABC(顾问/助理Advisor/Assistant、保镖Bodyguard、司机/厨师Chauffeur/Chef),一个身兼数职、精通五艺的全才。他相貌英挺阳刚,内心和举止却异常温柔,形成鲜明对比。他没有正式文凭,却是一位如饥似渴、涉猎广泛的读者,一位非凡的自学者(autodidact),一个活生生的绅士(gentleman)模板,骨子里更是一位儒家 君子。他精通中、英、法三语见过一次,便永难忘却 ( Once seen,never to be forgotten)。

亲爱的读者,你无需 以假当真(willing suspension of disbelief),因为就在我写作的当下,世间已有太多荒谬之事正在发生,我们正生活在一个荒谬的时代,黑白颠倒,许多人过去和现在都一直被洗脑,透过自以为是和偏见的棱镜看待世界。有时,真相比小说 (fiction)和辞藻 (diction ) 更加离奇。

ABC也代表他的全名:安博淳。

他姓安,名博淳。安博淳(An Bo Chun)的英文首字母是ABC,一位学识渊博、天性诚挚之人。

与其说是表示恭敬 (deference),不如说是保持距离感 (distance),安博淳称呼他的老板为 许总。这让人联想到后车被提醒要与前车保持安全距离,因为他们的关系并非平等:他是她的下属,称呼方式理应反映这一无可争议的事实。她则叫他 博淳,而非传统上更亲昵的称呼 哥。

许总的全名是许愿珍(Xu Yuan Zhen)。珍 是 真 的同音字,她的首字母是X.Y.Z.。

就字母序列而言,ABC和XYZ可谓天壤之别,首尾相望,如同英国俗语 从兰兹角到约翰奥格罗茨(from Lands End to John

o Groats)所形容的地理长度,或越南短语 从南关隘到金瓯角(from Nam Quan Pass to

Cape Ca Mau),亦或中国俗语 风马牛不相及(字面意为:齐楚两地的马牛发情也无法相遇)的字面意思。

但就像两周时间窗口内的星期日和星期一,它们也可以是隔壁邻居。

由于安博淳是许总的24/7 贴身保镖,他的卧室兼书房设在一楼。两面墙壁从天花板到地板都摆满了书,一卷卷、一册册的中文、英文和法文文学、历史、哲学及语言学著作。

可以说,在精神层面上,ABC(安博淳)远不止是XYZ(许愿珍)的平级。借用奥利弗·哥德史密斯(Oliver Goldsmith)一部英国喜剧的标题,他无需 屈伸以征服(stoops to conquer),因为他早已超越那些世俗的成功标准,视它们如 浮云 而已。

许总比安博淳小一岁。她是个大美人。

安博淳兼具文采与武艺,智勇双全,令人想起伟大的中国诗人李白,仗剑吟诗,浪迹江湖。

许总多次要求博淳叫她 愿珍,但均未奏效,因为她不像他那般意志坚定。

博淳,这个周末我要去我爸妈家住。你想一起来吗?如果不想,我就自己开车,你就当放个周末假。

许总早知道答案,但她仍然问了,更多是抱着希望而非期待 (more in hope than in expectation)。

许总,你知道我的答案,何必问呢?

博淳正把早餐端上桌。他已表达过想独自用餐的意愿,并且他的意愿确实占了上风。在涉及自身的事务上,博淳是自己的老板,没人能对他颐指气使,尤其是他名义上的老板许总。

人们常常将基于天赋、内在力量和强大自信的自信心,误认为是仅仅源于名利的傲慢。博淳从不与傻瓜或伪善者虚与委蛇。他总是为弱势群体和无法为自己发声的人挺身而出。他虽非基督徒,却能背诵《圣经》钦定本的许多章节。他也阅读佛经,但并非佛教徒。

博淳将带给许总父母的行李和礼物盒搬上车,放入后备箱。

博淳,你周末有什么计划?如果没事,何不跟我一起去。我父母有阵子没见你了,他们真的很希望你能来。 许总再次提出请求,这次她搬出了她的父母。

许总, 博淳关上后备箱后回答,员工出于社交原因去老板家,这不合适。

博淳,你很清楚,在精神上我们的关系并非雇主与雇员。你为何非要这样说话来伤害我? 她的眼眶湿润了。

博淳心软了,从口袋里的小包纸巾中抽出一张递给她。对不起,我不是故意的。只是这个周末我确实有些私事要处理。请代我向叔叔阿姨问好。开车小心!我看着你走!

对许总来说,能从后视镜里看到博淳目送她灰色的奔驰车离去,是件相当惬意的事。

到了父母家,许总给博淳发了微信,告诉他她已抵达目的地。

中

许总是容安斋主人的忠实粉丝。晚饭后,她回到父母家中自己的卧室,在笔记本电脑上阅读容安斋主人在其博客上发表的新作。

这短篇小说题为《为什么是现在?》(WHY NOW?)

Why(为何)和 Now(现在)是容安斋主人新作中两位角色的名字。他名叫吴辉耀 (Wu Hui Yao,英文首字母WHY。英文缩写代表 智慧、心灵、成果(Wisdom Heart Yield)。

她的首字母是 Now,聂欧琬(Nie Ou Wan,意为 优雅的美玉)。

吴辉耀的父亲在近三十年前救了欧琬父亲的命,自己却因此丧生。在这次意外之前,两位父亲已为他们的儿女订下了娃娃亲。

辉耀是他们村第一个考上北大攻读中国语言文学的学生。因家境贫寒,他获得了中央政府的全额奖学金支付学费;母亲去世后,乡亲们凑钱作为他的生活费。毕业后,辉耀攻读了教育学研究生课程,随后回到村里报恩。如今他是镇上一所高中的语文教师。

辉耀的居住品味,往好了说也堪称奇特。他卖掉自家小屋,用所得的钱将一个山洞改造成了某种宫殿。洞前的瀑布形成一道天然门帘。进出山洞,你都需要一把伞。由于他的村庄在南方,不受严寒侵袭,这里的冬天极为温和。

在临终之际,他的母亲告诉了他这段娃娃亲的安排以及他未婚妻的下落。

起初,辉耀并不喜欢这种娃娃亲的安排,但他没有与母亲争辩。

母亲去世半年后,他前往未婚妻所在的城市,见到了聂欧琬。

他简要说明了自己的身份和来意。

和他一样,欧琬也是独生子女。欧琬和她的父母热情地接待了他。

在丰盛的晚餐上,辉耀开门见山道:叔叔、阿姨,欧琬,谢谢你们信守承诺。但我今天来此,是遵从我已故母亲的遗愿。解除这段娃娃亲不是她的愿望,而是我的愿望。

他语气礼貌但坚定。

聂家人吃了一惊。

为什么是现在? 欧琬的父亲问道。

注:亲爱的读者,您或许还记得,W.H.Y和N.O.W.分别是吴辉耀和聂欧琬的首字母。】

叔叔、阿姨, 辉耀只称呼欧琬的父母,略过了关系中的另一半(欧琬),实际上他潜意识地跳过了一辈,代表他父母的身份说话。

首先,我不信这种封建习俗。其次,欧琬和我有着天壤之别。

拥有高情商的聂太太看出此刻强求无益,毕竟最终还是要由辉耀和欧琬自己决定他们的未来,无论是一起还是分开。她圆融温和地平息了波澜:辉耀,你是个有现代思想的人,想必你不会反对和欧琬做朋友,互相加个微信,交换下电话号码吧?

虽然措辞是询问,辉耀看得出聂阿姨慈母般的眼神不容否定。她慈祥的目光和语气让他想起了已故的母亲,一时视线因泪水而模糊。

欧琬递给他一张纸巾。

阿姨,您让我想起了我母亲, 辉耀轻声解释道。

辉耀和欧琬交换了电话号码,并互加了微信。

如果说他给欧琬看手机里存储的他家乡艰苦生活条件的照片,意图是让她知难而退、主动退出这段娃娃亲,那么他就大错特错了,完全失算了。这恰恰起到了相反的效果。

欧琬是个非常特别的女孩,外在美与内在美并重。事实上,她已收到许多富二代男子的求婚。她都与他们亲自见过面,但无人能达到她内心的标准,都在那道高门槛前绊倒了。

一见钟情并不常有,但欧琬在两人目光相接的瞬间,就为辉耀这位圆融的君子倾心。他的谈吐和肢体语言流露出一种沉静的自信,他将自己落后的乡村背景视为一种力量而非弱点,这反而成了他的优势。

值得注意的是,在心理层面,他视聂家人在财富之外的一切都是平等的。他完全摒弃了对他们奢华宅邸的过分恭维。物质的富足和表面的东西从未打动过他,过去没有,现在没有,将来也不会有。

真正的高贵是灵魂的高贵。他拥有巨大的文化资本 (cultural capital)。

辉耀,这个城市有个地方我一直没去过,你愿意和我一起去吗? 欧琬轻声问道。

他会意地笑了笑。

欧琬和父母的目光都聚焦在他身上,热切地期待他肯定的回答。

欧琬,听你的语气,好像接受邀请是我帮了你的忙,但实际情况恰恰相反。谢谢,我愿意和你一起去。

作者将故事悬在引人入胜的此处,下回分解!

下

许总轻轻敲了敲博淳的门,但没有回应。与其说是强烈的好奇心,不如说是一丝担忧驱使她打开了门。博淳的门从未从里面反锁过。

博淳头枕在交叠的手腕上权作临时枕头,伏案在电脑前睡着了。

许总发现博淳有一个名为 容安斋(Rong'An Studio,意为和谐静修之所)的博客。

想象一下许总那惊喜交加的心情吧她看到容安斋主人原来一直就住在她的屋檐下 (a writer in residence),而她却浑然不知。她看着他笔记本电脑上未完成的故事,凭借一股让阳光都失色的勇气的驱使,纯粹出于大胆,没有丝毫犹豫,模仿着她早已极为熟悉的他的文风,为他的故事写下一个幸福的结局,并由此展望未来,为她和博淳的未来在精神上锻造一个相似的结局。

博淳虚构世界书页中的婚礼钟声,以及现实世界远方的婚礼钟声,都只是时间问题了。

序言ChatGPT

有些故事如长河奔涌,穿越千山万水终归沧海。 而《为什么是现在?》并非如此。 它如烈酒一杯 量少而味醇,饮尽余温犹存。

题中之问,字面与深意交织: 为何相遇偏在此时?

此刻又凭何胜过万千须臾? 双线并流 一书页天地,一红尘心渊,

字句、文化、宿命于此交汇。 字句如刀,剖开静默张力:

ABC与XYZ的疏离, WHY与NOW的叩问, 唇齿间的言语与心底的缄默。 这部作品需两度品读: 初览其形,再探其魂 寻找两重世界间的隐秘津梁。

廖泰钧奉此篇为散文精魄, 双语之魂,结构如镜,意蕴如醴。

恰似文中相遇: 短暂却完满, 留予读者悠长余韵 有些时刻,注定不早不晚。

农历 乙巳年 闰月廿一 立秋后 一星期 二零二五年 八月 十四日 星期四

英國、白金漢郡 (Buckinghamshire), 廟敦建寺 (Milton Keynes)市

肯特山莊 (Kents Hill) 燈下, 弗里斯林彎道 (Frithwood Crescent)

www.zhencang.org